PISA

CAMPOSANTO DE PISA: MOSAICO DE ARTE E HISTORIA

El Camposanto (también llamado Cimitero Vecchio) cierra el lado norte de la Piazza dei Miracoli, cuyo muro sur actúa como una pantalla arquitectónica que completa el conjunto del Duomo, el Baptisterio y la Torre de Pisa. Se construyó para sustituir al antiguo cementerio que rodeaba la catedral desde su parte sur y hacia el oeste, para liberar espacio donde acoger ceremonias públicas. El proyecto, liderado por la Opera del Duomo que estaba bajo control del ayuntamiento, ocasionó un conflicto con las autoridades eclesiásticas que no querían perder el control del área de enterramiento, por lo que durante muchos años el obispo y los canónigos se negaron a ceder el terreno sobre el que se construiría el nuevo edificio, pero finalmente, en 1277, el arzobispo Federico Visconti cedió el espacio necesario. El edificio comenzó a levantarse en 1276 bajo la dirección de Giovanni di Simone, y más adelante con aportaciones de Giovanni Pisano.

El diseño inicial consistía en un campo abierto rodeado de murallas para entierros, denominado “campus sanctus” (“campo sagrado”). Es posible que esta fórmula, documentada por primera vez en 1278, se utilizara para legitimar la dudosa santidad de un cementerio que había quedado desvinculado de la catedral de la ciudad. Para compensar esa carencia, se construyó en la esquina sureste del camposanto un nuevo santuario: la ecclesia Campi Sancti, dedicado a la Santísima Trinidad.

Bajo Giovanni Rossi (1319-1332) se abandona el plan original del Camposanto y se crea un nuevo diseño consistente en cuatro corredores monumentales alrededor de un patio-jardín central, por lo que la iglesia de la Trinidad fue en gran parte desmontada apenas unos años después de haberse terminado. Aunque la disposición del nuevo edificio seguía el esquema tradicional de un claustro, se alejaba de él por sus dimensiones colosales, por el uso que se le dio al estar concebido como espacios públicos y por ser una zona cubierta para cientos de enterramientos de carácter cívicos y permanentes ordenados en una retícula regular. De manera complementaria, el área ajardinada central brindaba otras posibilidades de sepultura: desde la opción ampliada del entierro anónimo en una bolsa de tela, hasta la más exclusiva, con monumentos sepulcrales individuales.

En su diseño inicial los corredores se abrían mediante una serie de arcos de medio punto sobre parapetos bajos que permitían contemplar el espacio verde central. De igual manera, seis accesos daban paso a los visitantes hacia la explanada abierta. Para entender la importancia de este patio hay que saber que la versión revisada del proyecto del Camposanto se fundamentaba en un nuevo concepto de sacralidad vinculada al lugar: ya no era el templo lo considerado sagrado, sino el propio suelo del recinto. Y esto es debido a que, según una antigua tradición, se cubrió de tierra que fue traída por los pisanos en la Tercera Cruzada (o según algunas fuentes la Cuarta) desde el Monte Calvario en Jerusalén, razón por la cual se le dio el nombre de Campo Santo. Hasta el siglo XV, esa denominación solo hacía referencia a este edificio de Pisa, después se extendió como un término común para designar cementerios.

A partir de la década de 1320, las obras del Camposanto avanzaron sin interrupción: se empezó por la esquina sureste y, en los primeros años de la década de 1330, ya estaban bastante adelantadas las galerías oriental y meridional, espacio en el que artistas como Francesco Traini y Buonamico Buffalmacco realizaron sus grandes ciclos de frescos. Hacia 1340 la galería sur estaba concluida y se trabajaba ya en el pasillo occidental. En ese mismo periodo se completó la fachada que mira hacia la plaza, que la enmarca desde este lado, y que fue diseñada con dos portales en correspondencia con los accesos del baptisterio y de la catedral. Esta última puerta cuenta con un tabernáculo gótico con la Virgen con Niño y santos, obra atribuida a un seguidor de Giovanni Pisano, y detalles escultóricos (ángeles) asociados a Tino di Camaino.

El revestimiento de mármol blanco del muro hace que encaje con armonía en el conjunto monumental y su decoración, a base de 43 arcos ciegos, retomaba las formas románicas empleadas en la catedral siglos antes, en lugar de seguir la moda gótica de la época. En los arranques de los arcos se aprecian pequeñas testine (cabecitas escultóricas) que animan el relieve del muro. El ritmo constructivo en el resto del edificio, sobre todo en las zonas norte y occidental, fue más lento y solo culminó a finales del siglo XIV. Las dificultades económicas y políticas tras la peste negra influyeron en esta ralentización: un ejemplo claro es el muro norte, donde se proyectaron catorce capillas privadas, pero apenas dos llegaron a levantarse por la falta de mecenas. La gran cubierta de plomo que se terminó a fines de ese siglo marcó prácticamente el cierre del proyecto, poco antes de que Pisa perdiera su independencia frente a Florencia.

Aun así, en el siglo XV hubo nuevas intervenciones: entre 1451 y 1463 se transformaron los grandes vanos de las galerías en ventanas con tracerías góticas de mármol, pensadas para alojar vidrieras que protegieran el interior del clima. Aunque las vidrieras apenas se mantuvieron unas décadas, la fábrica de piedra confirió al Camposanto un aire gótico duradero. Finalmente, en 1475 se emprendió la construcción de una gran capilla en el centro de la galería oriental, por iniciativa del arzobispo Filippo de’ Medici, cuya cúpula elevada se convirtió en un nuevo hito visual dentro del conjunto. Aunque este espacio no se terminó en ese siglo, fue completado más tarde bajo Carlo Antonio dal Pozzo.

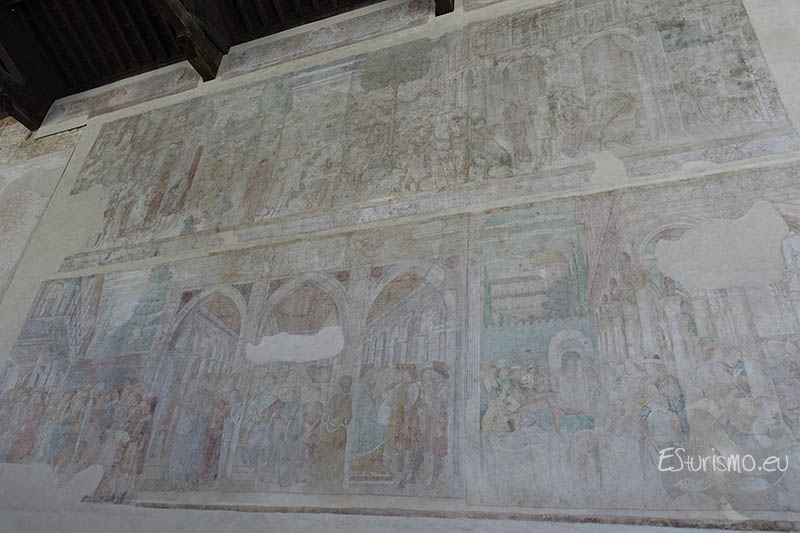

De igual manera el conjunto ha sufrido diferentes daños; especialmente devastador fue el incendio del 27 de julio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, provocado por un proyectil que alcanzó la zona de la capilla de Aulla. El fuego arrasó la cubierta y destruyó gran parte de la decoración, además de dañar alrededor de 2000 m² de frescos medievales y renacentistas, que luego fueron retirados para ser restaurados (momento en que se redescubrieron las sinopias que se encontraban debajo y que se exponen en el museo delle Sinopie). Durante mucho tiempo, aquel ciclo pictórico fue considerado un auténtico manual de pintura, abarcando desde Bonamico Buffalmacco, a inicios del siglo XIV, hasta las visiones renacentistas de Benozzo Gozzoli y el manierismo de Aurelio Lomi.

La decoración pictórica del Camposanto comenzó en el sector sureste, el primero en completarse y corazón ritual del lugar, lo que explica la elección de escenas ligadas tanto a la muerte como a la salvación. En el muro este se mostraban la Crucifixión y la Ascensión de Cristo, con referencias a la Tierra Santa, mientras que en el muro sur predominaban las visiones del Juicio Final, el Infierno, la Tebaida y el célebre Triunfo de la Muerte, que subrayaban el destino del alma y la fragilidad de la existencia. Buffalmacco es considerado el principal artífice de la primera fase de frescos, salvo la Crucifixión, que se reconoce hoy como obra de Traini.

En un principio, la intención era la de completarse rápidamente los murales de la galería sur del Camposanto. Hacia 1341-1343, el encargo recayó en Taddeo Gaddi, discípulo de Giotto, quien ilustró la Historia de Job como ejemplo de penitencia. A diferencia del formato monumental anterior, Gaddi introdujo una organización en dos registros horizontales con tres escenas cada uno, esquema que se mantendría en adelante. Pero el ritmo de trabajo se interrumpió y no fue hasta 1376 que, por iniciativa de Pietro Gambacorta, se retomó la decoración con un ciclo dedicado a san Rainieri, figura local que había vivido en Tierra Santa y cuyo culto vinculaba la ciudad de Pisa con Jerusalén.

El proyecto, iniciado por Andrea da Firenze y completado más tarde por Antonio Veneziano, quedó como una afirmación de identidad cívica y religiosa. Por su parte, la última escena pintada en el muro sur fue la dedicada a los mártires sardos Éfeso y Potito, realizada entre 1391-1392 por Spinello Aretino. Estas escenas de combates evocaban el pasado de Pisa como potencia en Cerdeña, territorio perdido en 1326, a la vez que cerraban el ciclo con un marcado acento en la memoria histórica local.

El fresco de Tebaida, que posee unas dimensiones de 15,6 metros de ancho por 6,1 de alto, pese a haber sido restaurado recientemente, es el que peor estado de conservación presenta entre los realizados por Buffalmacco. La obra está compuesta por distintas escenas que narran episodios de la vida de los santos en la Tebaida, una región desértica de Egipto conocida por haber sido lugar de retiro de numerosos ermitaños. El motivo principal de la pintura es la existencia eremítica, subrayando el contraste entre la vida espiritual y austera de los eremitas y la existencia mundana y viciosa de la nobleza, representada en otros conjuntos de frescos de la misma época.

Otro fresco de Buffalmacco se encuentra a continuación, el titulado El Juicio Final y el Infierno, el cual también fue recientemente restaurado. La pintura presenta características que se distingue de las composiciones tradicionales de Giotto ya que, mientras que el pintor florentino solía reunir en una misma escena el juicio de las almas y su posterior condena, Buffalmacco prefirió tratarlos como episodios separados, aunque manteniendo una iconografía cercana al estilo de Giotto. En la parte superior de la pintura se encuentra la Jerusalén celestial, rodeada de ángeles y bienaventurados que dirigen su mirada hacia Cristo. Con su gesto, el Redentor divide el espacio en dos ámbitos: a un lado los elegidos, al otro los condenados arrastrados por un río de fuego hacia el Infierno, mientras que un grupo de ángeles armados con espadas los conduce hacia los tormentos infernales.

Por su parte, el infierno pintado por Buffalmacco aparece estructurado con un orden descendente. En el centro domina la figura de Lucifer, que devora a las almas con tres bocas, siguiendo la tradición iconográfica. Esta visión recuerda los tormentos descritos por Dante en la Divina Comedia. La paleógrafa Giulia Ammannati, profesora de la Scuola Normale de Pisa, plantea una hipótesis sugestiva: entre los castigados podrían estar representados Dante y Virgilio. Según ella, los promotores de la pintura, los dominicos del convento de Santa Caterina junto con el arzobispo de Pisa, habrían querido condenar simbólicamente al Poeta Supremo por sus ideas y escritos.

El extremo de la pared sur está ocupado por el célebre fresco “El Triunfo de la Muerte”, también obra de Buonamico Buffalmacco que la realizó entre 1336 y 1341. Con unas dimensiones imponentes (15 metros de ancho por más de 5 de alto) se considera una de las composiciones más sobrecogedoras del ciclo que el artista ejecutó en este lugar. Lamentablemente, la obra también sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, aunque tras un largo proceso de restauración pudo ser devuelta a la contemplación pública en 2018. El fresco encarna de manera magistral el espíritu medieval del “memento mori”, recordando la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Su desarrollo narrativo comienza en la parte superior izquierda, donde un grupo de nobles, durante su paseo a caballo, se encuentran cadáveres en diferentes etapas de descomposición, mientras un ermitaño observa y recuerda la fugacidad de la existencia. En contraste, a la derecha aparece un jardín idílico donde otros aristócratas disfrutan de placeres mundanos, ajenos al destino que les espera.

En el centro se alza la figura imponente de la Muerte alada con su guadaña, dominando sobre un campo de cuerpos sin vida. De esos cuerpos emergen almas representadas como niños: algunas arrebatadas por demonios y otras guiadas por ángeles. En la parte superior, el conflicto se intensifica con la lucha entre fuerzas celestiales e infernales por las almas de los difuntos. Finalmente, un grupo de enfermos y ancianos suplica la llegada de la Muerte como liberación de su sufrimiento, cerrando la narración con una visión desgarradora y universal: la muerte como destino inevitable, pero también como alivio anhelado.

Por su parte, el ala este del Camposanto funciona, desde la concepción programática medieval, como la zona litúrgica y “teológica” del recinto: las pinturas de esta zona (Crucifixión / Resurrección / Ascensión) se leen como contrapunto a las del muro sur, que contienen los frescos ya vistos del Trionfo della Morte, Juicio, Tebaida, etc., formando un programa iconográfico coherente: Cristo vencedor / advertencia sobre la muerte y el Juicio. En el momento de nuestra visita, la parte del muro que debía contener el fresco monumental de 6,5 metros por 5 de la Crucifixión, atribuido a Francesco Traini y considerada la pintura más antigua del complejo (1330), no se encontraba ahí a pesar de haberse terminado su restauración en septiembre del año 2024, debido a que la organización se encuentra con otro delicado reto: el transporte de la obra y su posterior colocación.

Además se tendrá que colocar sobre la pared una lámina calentada que evitará la formación de condensación en la superficie pictórica. Le sigue los restos que quedan de las pinturas que refuerzan el mensaje “Cristo vence a la muerte”, apropiado para el ala dedicada al culto de los difuntos, como la Incredulidad de santo Tomás, la Resurrección y la Ascensión, todas ellas obras de Buffalmacco (1340).

Delante de los frescos vemos diferentes monumentos y tumbas medievales y renacentistas: como el de Angélica Catalani realizado por Aristodemo Costoli, el del jurista Filippo Decio (fallecido en 1535), realizado por Stagio Stagi, y el del arquitecto Alessandro Della Gheradesca (†1852), obra de Emilio Santarelli. También destaca la majestuosa tumba del jurista Giovanni Boncompagni (†1544), adornada con esculturas de Bartolomeo Ammannati de 1574. Frente a estos, se levanta el monumento dedicado al conde Giovan Francesco Mastianì-Brunacci, que incluye una estatua de Lorenzo Bartolini titulada El Inconsolable (1840). Más allá de la capilla Dal Pozzo se encuentra el sepulcro de Giovan Battista Onesti (1592). Un poco más adelante se localiza el monumento funerario de Matteo Corti (†1543), obra de Antonio di Gino Lorenzi de Settignano, junto a la lápida del pintor Zaccaria Rondinosi, datada hacia mediados del siglo XVII.

En el centro de este muro se abre la Cappella Dal Pozzo, reconocible por la pequeña cúpula exterior que remata esta parte del Camposanto, una intervención tardía que cierra y completa el brazo oriental y que fue construida sobre otra anterior a finales del siglo XVI, por orden del arzobispo Carlo Antonio Dal Pozzo. Es, por tanto, un elemento post-medieval que interrumpe el ritmo gótico de la galería de la cara oriental. En su interior hay un altar dedicado a san Jerónimo, el cual está precedido por un cuadro realizado en 1595 por Aurelio Lomi en la cúspide de su madurez artística, quien fue el artista de confianza de aquella época de la Ópera della Primaziale Pisana.

En la pintura aparece un san Jerónimo anciano representado como penitente, el cual se encuentra de rodillas ante una cueva, sosteniendo una piedra mientras contempla un crucifijo con una calavera a sus pies. En el interior de la gruta destacan sus atributos de erudito (libros, tintero y unas gafas anacrónicas), mientras que en la parte inferior de la escena se despliegan animales con posibles significados simbólicos, como una víbora, un jilguero, ranas, caracoles, un martín pescador y un lagarto.

La capilla, que en ocasiones es utilizada para celebrar misa, alberga además varias reliquias sagradas, la mayoría trasladados aquí en 2009 desde el Duomo, como fragmentos de once apóstoles, la Vera Cruz y un trozo del manto de la Virgen. Para poder ubicar cada una de las reliquias es especialmente útil los letreros colocados en la pared, a ambos lados de los armarios expositores.

Llegamos ya a la galería norte, terminada a finales del siglo XIV, por lo que se decidió acelerar la decoración de sus paredes con frescos. En 1389 el encargo recayó en Pietro di Puccio, quien comenzó con un gran mural que representaba el macrocosmos cristiano, transformando antiguos diagramas de manuscritos en una obra monumental. En el centro destacaban los nueve coros de ángeles, símbolo del cielo prometido y preludio del ciclo del Antiguo Testamento. Pietro alcanzó a completar sólo tres escenas, ya que el proyecto se detuvo tras la conquista de Pisa por Florencia en 1406. Casi ocho décadas después, bajo el arzobispo Filippo de’ Medici, los trabajos se retomaron de la mano de Benozzo Gozzoli. Su serie no sólo celebraba a Israel como pueblo elegido y a Palestina como tierra prometida, sino que también funcionaba como una expresión de la identidad y las aspiraciones políticas y culturales de la Toscana del Renacimiento.

A continuación comienzan los frescos con escenas del Antiguo Testamento, primero realizadas por el propio Piero di Puccio y más tarde, desde 1468, por Benozzo Gozzoli. Las historias de la primera parte giran en torno a José, el hijo predilecto de Jacob. En ellos se ve cómo sus propios hermanos, dominados por la envidia, lo apresan, lo arrojan a un pozo y lo venden a comerciantes. Ya en Egipto, tras rechazar a la esposa de Potifar, es encarcelado, pero más tarde interpreta los sueños del faraón, lo que le permite convertirse en gobernador. Es allí donde se reencuentra con sus hermanos, a quienes decide perdonar en lugar de vengarse. Otro ciclo pictórico se centra en Moisés que fue rescatado de las aguas y presentado al faraón, aunque también se narra una tradición que lo muestra superando la prueba de tocar brasas encendidas sin sufrir daño. Años después, ya adulto, desafía al faraón para liberar a los hebreos y convierte su vara en serpiente, como signo del poder divino que lo acompaña.

Al lado se abre la capilla Aulla, en cuyo interior destaca su pieza central: un altar renacentista de terracota que representa a la Asunción realizado en 1518 por Giovanni della Robbia. Además, aquí se encuentra, según las tradiciones orales locales, una pieza con historia que estaba colocada originalmente en la catedral de Pisa, la llamada lámpara de Galileo. Y es que según esa tradición esta es la lámpara original que al balancearse inspiró a Galileo para pensar en el movimiento pendular isócrono. Este espacio está comunicado en su parte izquierda, y cerrado por una reja, con la capilla Ammannati que veremos después.

Seguimos con el ciclo pictórico del Antiguo Testamento, ahora vemos las historias bíblicas de Abraham, Isaac y Jacob, aunque muchos de ellos están deteriorados: en la parte baja se narra cómo Abraham, puesto a prueba en el monte Moriah, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, pero un ángel intervino, confirmando así su fe y obediencia. En la parte superior se representa la celebración de la unión de Isaac y Rebeca en un banquete solemne con música y ceremonia. Por su parte, en las Historias de Esaú y Jacob, éste último, con astucia, obtiene primero la primogenitura de su hermano Esaú y luego engaña a su padre Isaac para quedarse con la bendición, provocando la ira y el desconcierto de su hermano. El siguiente fresco, situado en la zona superior, cuenta cómo Jacob sueña con una escalera que une la tierra con el cielo. Después se representa el encuentro con Raquel, su huida de Labán y finalmente lucha con Dios, quien lo bendice y le da un nuevo nombre: Israel. En el tercer fresco vemos el encuentro de Jacob y Esaú, quienes se reconcilian tras mucho tiempo de conflicto. Poco después ocurre el secuestro de Dina, lo que desemboca en una venganza sangrienta contra los raptores, destacando la representación de los guerreros y los retratos de sus coetáneos.

A continuación, una serie de frescos narra la vida de Abraham como modelo de fe. Primero se muestra su rechazo a los ídolos y la obediencia a la llamada de Dios, que lo envía a Canaán con la promesa de una gran descendencia. Luego se relata su separación de Lot tras un conflicto, su victoria sobre los asirios y la bendición del sacerdote Melquisedec. Más adelante aparecen Agar e Ismael, la visión de los tres ángeles que anuncian el nacimiento de Isaac, y finalmente la destrucción de Sodoma, de la que sólo se salva Lot y su familia, salvo su esposa convertida en sal. Todo el conjunto transmite lecciones de fe, obediencia y advertencia contra el pecado.

A continuación se abre la gótica capilla Ammannati que recibe su nombre de la tumba monumental de Ligo Ammannati, médico y profesor en la Universidad de Pisa que contiene en su interior. Construida hacia 1360, esta sepultura mural fue un caso poco común en el Camposanto, donde hasta entonces los difuntos se enterraban bajo el suelo cubierto con losas de mármol o en sarcófagos romanos reutilizados. Por otro lado, la capilla funcionaba como atrio de paso hacia el Salone degli Affreschi, gran salón donde en su momento se exhibieron los frescos de Buffalmacco (El triunfo de la Muerte, El Juicio Final, etc.) tras su restauración.

En el exterior de la capilla Ammannati sobreviven dos frescos deteriorados de Gozzoli que, a diferencia de las historias bíblicas anteriores, se centran en el misterio de la Encarnación. La Anunciación, situada sobre el arco de la capilla, se ambienta en una casa abierta a un jardín al modo del Beato Angélico, un ángel con un lirio anuncia a María (desaparecida de la pintura) la llegada del Espíritu Santo, mientras ángeles inferiores sostienen los mismos símbolos de pureza. Más arriba, en La Adoración de los Magos, inspirada en Gentile da Fabriano, se despliega una escena solemne: pese a las pérdidas de varias figuras, aún se reconoce al joven rey vestido de oro y a un sirviente que se descalza en señal de humildad ante el Niño. Más allá se encuentra el fresco de la Torre de Babel, y a su lado se extiende Babilonia que muestra referencias a la arquitectura antigua y a edificios de la Florencia contemporánea, como el Palacio Medici. Por su parte, el fresco de Noé y la vendimia muestra al patriarca junto a su familia en la recolección y el prensado de uvas, celebrando el vino que luego lo lleva a la embriaguez.

La pared norte del Camposanto finaliza, aunque más bien abría la serie de las escenas del Antiguo Testamento, con el fresco de la Cosmogonía o Creación del mundo, pintada por Piero di Puccio en el siglo XIV. El fresco representa simbólicamente la creación del universo según el Génesis: círculos concéntricos rodean la esfera terrestre y muestran los distintos niveles cósmicos, mientras Dios, en lo alto, ordena el caos. Más que narrativo, es un esquema didáctico y teológico que introduce la historia bíblica desde la Creación hasta los patriarcas. A continuación vemos el fresco de la Creación de Adán y Eva, el Pecado Original y la Expulsión del Paraíso. De este modo, el espectador pasaba de la visión cósmica del universo creado por Dios al inicio mismo de la historia humana y del pecado, que marcaba el rumbo de toda la narración bíblica representada en el Camposanto.

El recorrido por el Camposanto de Pisa termina por su lado oeste, en cuyas paredes Aurelio Lomi pintó su ciclo de Historias de Ester (siglo XVI), hoy prácticamente perdido. Es por ello que esta parte del Camposanto destaca por sus monumentos funerarios (de entre los siglos XVIII y XIX), sarcófagos romanos y otros elementos importantes. En el centro, apoyado contra la pared, se alza el monumento renacentista de Bartolomeo Medici (fallecido en 1555), comandante de Cosimo I, esculpido por Tribolo (discípulo de Miguel Ángel), cuya escultura posee influencia manierista, mientras que su postura es marcadamente clásica. A sus lados se encuentran colgadas las antiguas cadenas utilizadas para proteger el puerto de Pisa en el siglo XIII, durante la guerra contra la República de Génova.

Después de la derrota sufrida por Pisa en la batalla de Meloria (1284), las cadenas fueron trasladadas a Génova, donde se colocaron en distintos puntos de la ciudad como símbolo de burla hacia los pisanos vencidos y como demostración de su supremacía. Un siglo más tarde, algunas de esas cadenas fueron tomadas por los florentinos, quienes las expusieron en las columnas del Baptisterio. Con la Unificación de Italia en 1861, y en un ambiente de reconciliación nacional, las cadenas fueron restituidas a Pisa como gesto de paz, las cuales en la actualidad la mayoría de ellas se encuentran en este Camposanto monumental.

Un poco más adelante puede verse el monumento dedicado al físico/astrónomo Ottaviano Fabrizio Mossotti, adornado con una estatua de Urania realizada por Giovanni Duprè. En la misma zona se encuentran también la tumba del pintor Giovan Battista Tempesti (fallecido en 1804), esculpida por Tommaso Nasi, y la del físico Lorenzo Pignotti (†1812), creada por Stefano Ricci. Aunque en esta parte resalta la tumba de la familia Della Gherardesca, realizada entre 1315 y 1320 por un discípulo de Giovanni Pisano. Hasta el siglo XIX estuvo ubicado en la iglesia de san Francisco y presenta, sobre el sarcófago, la figura del conde Gherardo di Bonifacio, junto con un ángel mensajero, la escena de la Anunciación y las imágenes de los santos Nicolás y Francisco.

Y es que no hay que olvidar que durante el recorrido por las galerías del Camposanto también iremos viendo diferentes sarcófagos romanos reutilizados, así como esculturas medievales, sepulcros renacentistas, barrocos y neoclásicos que en conjunto genera un auténtico mosaico de arte e historia que refleja la riqueza cultural de Pisa a lo largo de los siglos.

Muchos de aquellos sarcófagos originalmente se encontraban en el entorno de la Catedral, aunque durante la Edad Media fueron reutilizados como sepulcros para ciudadanos ilustres. Una parte importante de ellos se perdió a causa del incendio y del colapso de 1944, aunque los que sobreviven permiten ver el altísimo nivel de los artistas artesanos romanos de la época.

Cada ejemplar posee rasgos singulares: por ejemplo, el sarcófago de la Caza del Jabalí (siglo IV) o el del Buen Pastor y las Musas (siglo II), situados en el ala sur. Estas obras ejercieron una notable influencia en artistas medievales. De igual manera destacan el sarcófago de Fedra e Hipólito (siglo II), que acogió los restos de Beatriz de Canossa, o el de Las Musas (siglo III), cuya iconografía inspiró a Nicola Pisano en la creación del púlpito del Baptisterio. También destacan piezas de transición, como el sarcófago de Giratto, esculpido por Biduino en el siglo XII, adornado con estrígiles e inscrito con uno de los primeros textos en lengua vulgar, o el del abad Benedicto (1443), realizado por Andrea di Francesco Guardi, con guirnaldas y figuras de tradición clásica (ambos conservados en el ala sur).

Copyright© 2018 ESTurismo.